“出发前,我可是准备了一堆止痛药,结果一片都没用上。” 来自东北黑龙江的高老师(化名)笑着跟我们说,“一点也不痛,伤口就跟蚊子叮过似的。”

61岁的高老师是一名老教师。去年11月,她在健康体检中发现双肺上叶有磨玻璃样结节。由于没有任何不适,且结节也不算太大,她选择定期复查。然而今年8月,复查结果让她心里一紧:右肺的结节已悄悄长大至1厘米,平时爬楼梯、上坡时,还会隐隐感到胸闷。

“磨玻璃样、进展性增大……这种情况恶性可能性较大,必须及时处理!”家中有从医的亲戚明确指出了问题的严重性。与许多患者相似,高老师对“手术”深感恐惧——漫长的恢复期、难以忍受的胸痛、潜在的气短后遗症……这一切都让她望而却步。

“要不试试冷冻消融,就不用开大刀!”亲戚的建议,为她打开了一扇新的大门。所谓冷冻消融,就是在影像精准引导下,通过消融针穿透人体直达目标位置,大幅降低局部温度,从而对目标组织细胞进行直接冷冻杀灭,破坏微血管使其缺血坏死,并使冷冻后的肿瘤组织作为抗原,引发机体免疫反应以消灭肿瘤。简而言之,就是利用冰针冻死肿瘤细胞,同时激发身体对肿瘤细胞的反击,还能提振士气。

在多方了解后,高老师得知广州复大肿瘤医院院长牛立志博士及其团队在冷冻消融治疗领域的深厚造诣和显著的国际地位后,她毫不犹豫选择南下广州,于8月11日到复大医疗一科就医。尽管行动果断,但高老师心里还是打着鼓。出发前,她特意备足了止痛药,做好了应对疼痛的万全准备。然而,接下来几天的经历,彻底刷新了她对“肿瘤治疗”的认知。

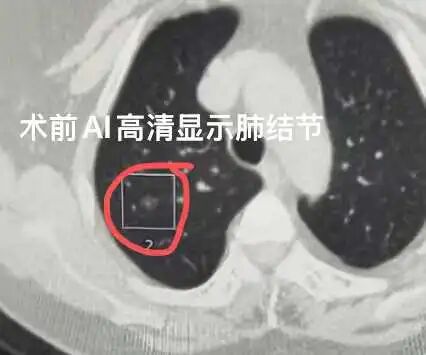

经过详细检查,高老师双肺共有多个结节,其中右肺上一个1厘米大的磨玻璃结节属于“中危”。由于高老师拒绝手术切除,医疗团队经过评估,决定先为这个“重点对象”进行冷冻消融治疗。

治疗当天,高老师还担心自己会“受不了”。但真正开始后,她发现过程远比自己想象的轻松。“一点也不疼!”

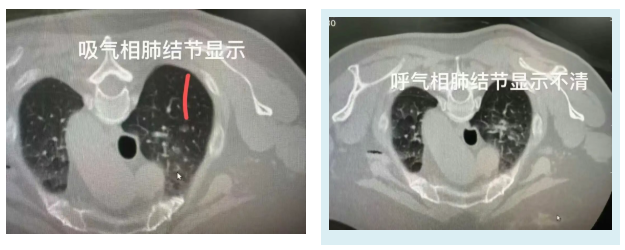

唯一的小插曲,反而是在治疗中。由于肺是随着呼吸一直在运动的器官,当冷冻针精准定位到结节时,患者一旦深呼吸,那个小小的“磨玻璃”就像个小淘气,一下子跑开了。这就需要患者做好呼吸配合——在需要精准冻结的关键时刻,短暂屏住呼吸。

在医生的轻声指导下:“好,现在慢慢吸气……好,屏住……可以了,放松。”全程清醒的高老师完美地配合了整个流程。通过实时CT的精确引导,医生最终将冷冻探针插入结节中心,迅速将肿瘤细胞冻成了“冰球”。

最令高老师一家感到惊喜的,是治疗后的体验。原本担心的胸痛、背痛并未出现。24小时后回到普通病房,他们找了半天,才发现伤口仅如蚊子叮咬般的小红点,身体也未出现其他不适感。冷冻技术自带的麻醉效应和微创优势,让她几乎感觉不到治疗带来的创伤。

高老师的故事,也为无数在“观察等待”和“手术恐惧”中徘徊的肺结节患者,带来了一个新的选择和一份温暖的希望。