“医生,我爸查出胃癌,是不是没救了?”门诊室里,一位中年女士红着眼睛追问。医生沉默片刻,却说:“胃癌不是癌?”这句话让她当场愣住——到底是安慰,还是另有隐情?

在肿瘤科待久了,类似对话并不少见。医生口中的“胃癌不是癌”,其实藏着更深层的医学逻辑和人性关怀。

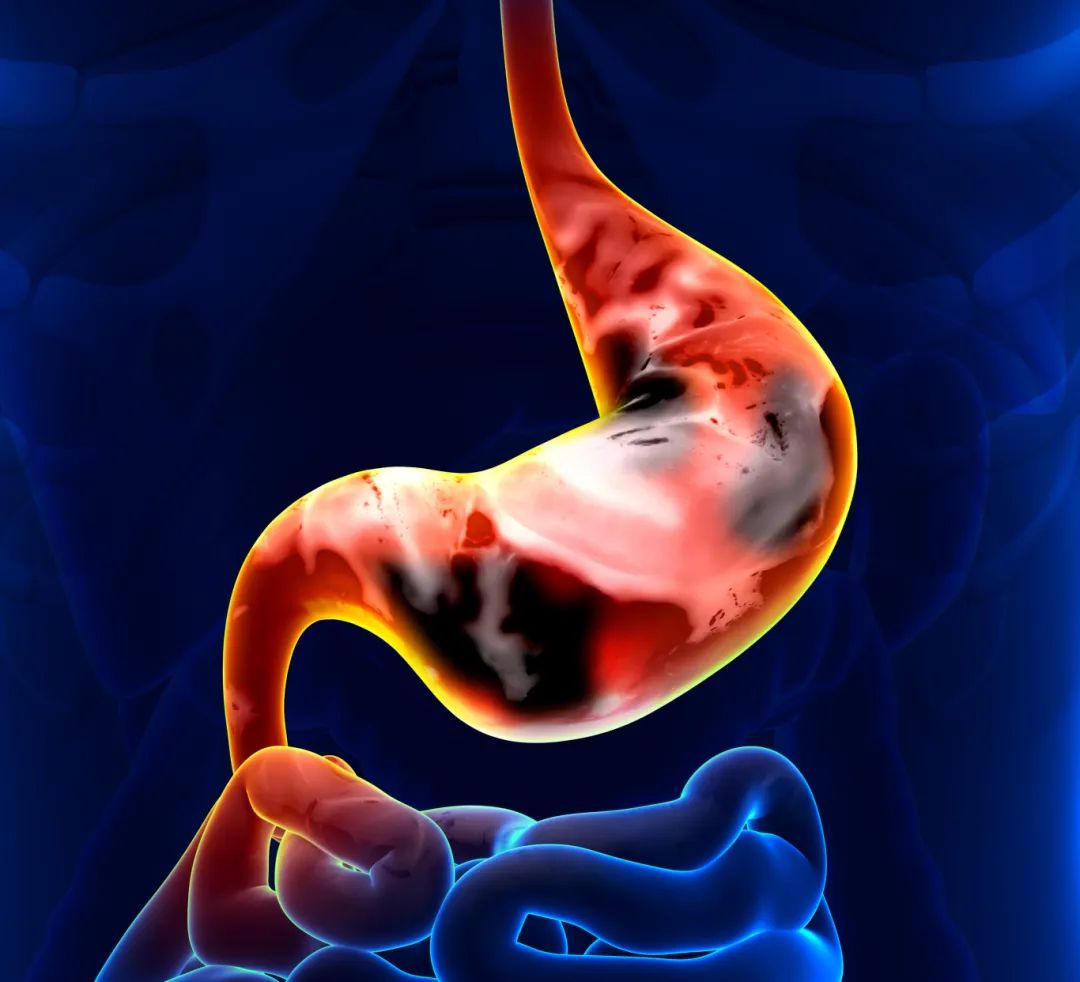

一、胃癌的“特殊性”:早期发现=治愈可能

人们谈癌色变,但胃癌却有个矛盾的特点:它是少数可通过早期筛查逆转的癌症之一。数据显示,早期胃癌的5年生存率超过90%,而晚期却不足20%。

广州复大肿瘤医院的消化科专家常打这个比方:“胃癌像一场火灾,如果刚冒烟就扑灭,房子还能保住;等烧成灰烬,说什么都晚了。”这也是为什么医生总强调胃镜检查——一根细管就能发现癌前病变,而这时干预,几乎不算“癌”。

二、医生的“善意谎言”背后

临床上,医生确实可能对早期患者淡化“癌”的概念。一位从业20年的肿瘤科主任坦言:“确诊时直接说‘你得胃癌了’,患者可能当场崩溃;但如果说‘是早期黏膜病变,切掉就好’,患者反而更有信心配合治疗。”

这种沟通策略并非隐瞒,而是基于心理学研究的“希望疗法”。广州复大肿瘤医院的心理支持团队发现,患者对疾病的认知直接影响治疗效果——恐惧会抑制免疫系统,而希望能激活它。

三、那些被“误判”的胃癌故事

去年,一位45岁的程序员因胃痛就诊,胃镜显示“高级别上皮内瘤变”(癌前病变)。他一度拒绝手术:“医生是不是骗我?这明明就是癌!”直到病理报告出来,他才明白自己躲过一劫。

更戏剧性的是一位70岁老人,体检发现胃部“可疑占位”,全家哭成一片。但进一步检查确认是良性溃疡伴异型增生,手术后至今健康。老人现在逢人便说:“我的‘胃癌’被医生‘骗’好了!”

四、胃癌防治的三大认知误区

-

“胃病而已,忍忍就过去”

慢性胃炎、幽门螺杆菌感染可能持续数年,正是这些“小问题”逐渐演变成癌。广州复大肿瘤医院的筛查数据显示,70%的早期胃癌患者曾长期忽视胃部不适。 -

“胃镜太痛苦,不做没关系”

现在已有无痛胃镜技术,睡一觉就能完成检查。与其纠结痛苦,不如想想:如果漏诊,代价可能是生命。 -

“吃保健品就能防癌”

某些广告宣称“XX胶囊杀灭癌细胞”,实则毫无证据。真正的预防是:根除幽门螺杆菌+定期胃镜+健康饮食。

五、当医生不说“癌”时,他们在想什么

在广州复大肿瘤医院的医生办公室里,常能看到这样的便签:“今天那位阿姨说‘治不好就不治了’,要多解释早期治愈率。”医生们深知,医学术语会制造恐惧,而希望才是最好的治疗良药。

一位患者家属的话很戳心:“如果当初医生直接说‘晚期’,我可能现在还在哭。但他告诉我‘手术很顺利’,我才有力气照顾我爸。”

写在最后

胃癌的“不是癌”,本质上是医学的胜利——我们有了更早发现它的武器,也有了更温柔告知坏消息的方式。如果你或家人正面临类似困惑,请记住:胃镜检查是对未来最好的投资,而医生的“善意谎言”里,藏着你不知道的生存机会。