疼痛是伴随人体终身表征“痛苦”的主观感受,被认为是人类的第五大生命体征。《中国疼痛医学发展报告(2020)》的数据显示,我国慢性疼痛患者超过3亿,并以每年1000万-2000万的速度增长,但就诊率不到60%,严重影响人们的健康和生活质量。

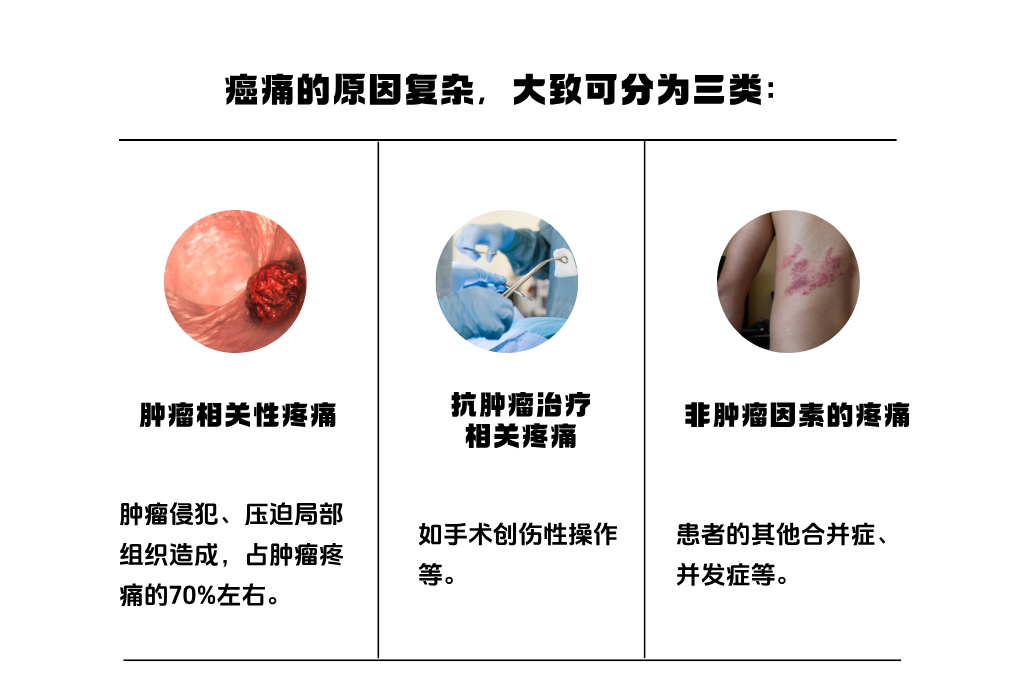

在肿瘤治疗的漫漫征途中,癌症相关性疼痛(以下简称癌痛)是许多患者心中难以抹去的阴影。“痛得不敢动弹”“痛到不敢呼吸”这些癌痛患者的自述大多数人可能无法感同身受,但事实上,这是许多未得到有效治疗的癌痛患者的真实写照。

癌痛是癌症患者最常见和难以忍受的症状之一。研究发现,初诊癌症患者疼痛发生率约为25%,晚期患者高达60%~80%,其中1/3为重度疼痛,近半数疼痛控制不充分,严重影响病人的生活质量和抗肿瘤治疗效果。

如果癌痛不能得到及时、有效的控制,患者往往感到极度不适,可能会引起或加重其焦虑、抑郁、乏力、失眠以及食欲减退等症状,显著影响患者的日常活动、自理能力、社会交往和整体生活质量。

那么,癌痛这一沉重的枷锁,究竟该如何打破僵局?

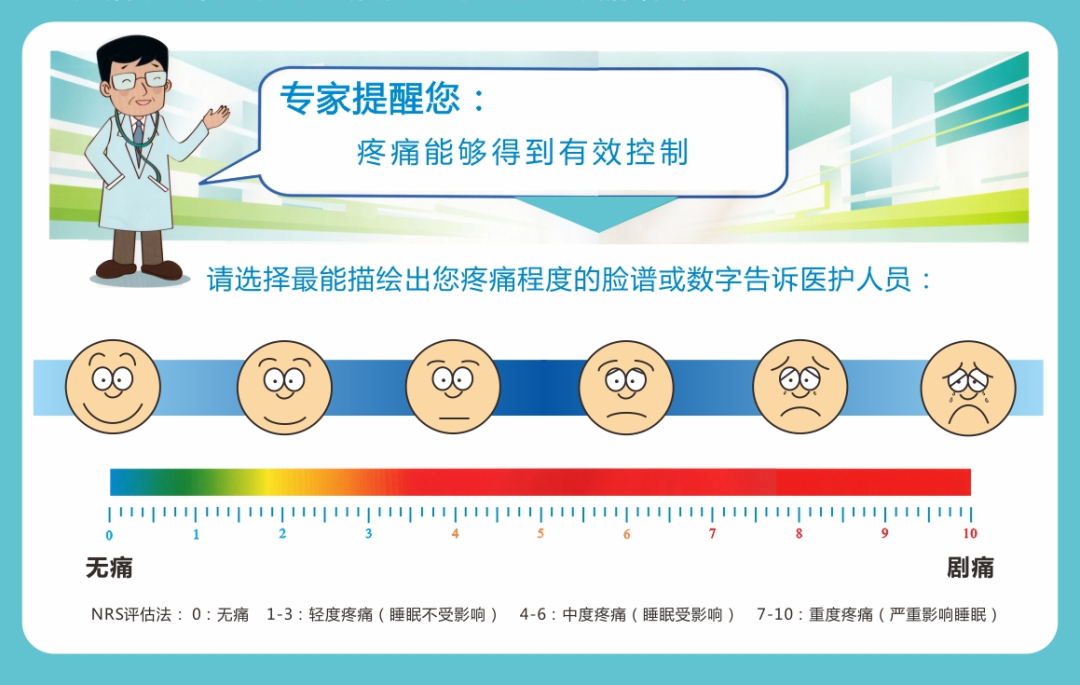

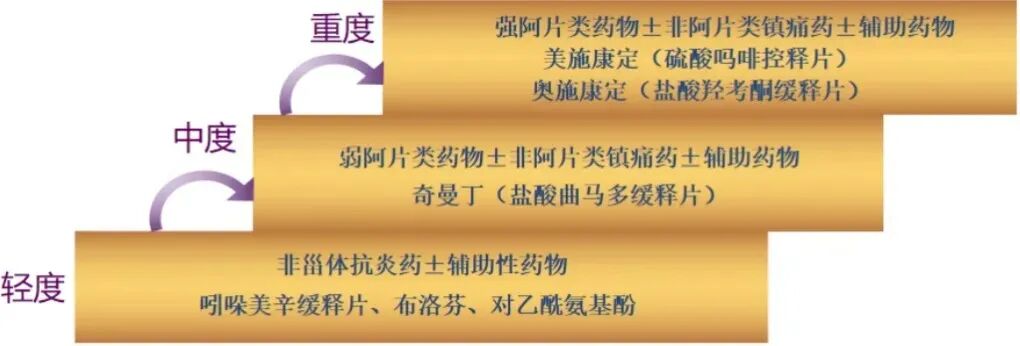

癌痛是一种综合性疼痛,需要个体化联合用药治疗,最常用的方法就是口服药。临床上有个公认的“三阶梯”用药原则,即在不同阶段,对应不同的药物选择。

△图片来源于网络

需要注意的是,在医生专业的指导下,为了镇痛而规范使用吗啡,成瘾的风险是极低的。按时吃药比“疼了再吃”更重要,这样才能让血液里的药物浓度稳定,效果才好。

那如果吃了药效果不好,或者副作用实在受不了怎么办?这时还可以考虑微创介入治疗。这种技术创伤小、恢复快,可实现“精准打击”,主要对付顽固性癌痛。比如:自控镇痛泵技术、神经毁损术、经皮椎体成形术、放射性粒子植入术、鞘内药物输注系统植入术等。

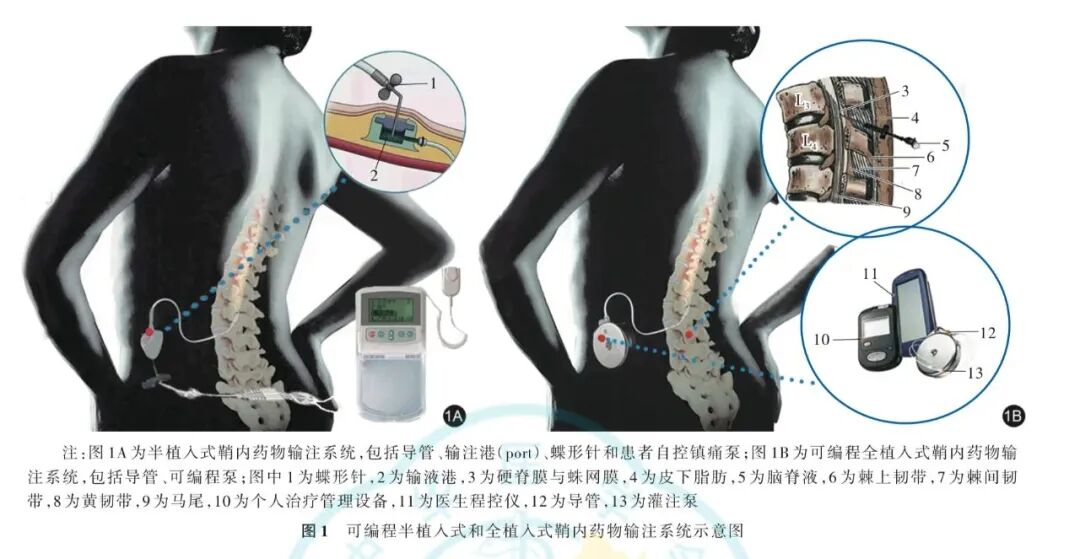

鞘内药物输注系统(IDDS,俗称:鞘内泵)已被众多高质量文献证实为难治性癌痛的有效镇痛手段。多学科镇痛共识会议(PACC)2017年初发表的《鞘内药物输注系统最佳实践和推荐指南》确立了IDDS在癌痛治疗领域中的地位。此外,欧洲肿瘤学会指出,超过10%的癌痛患者会出现难治性疼痛,并推荐鞘内镇痛技术。中国抗癌协会癌症康复与姑息治疗专业委员会推荐IDDS为治疗难治性癌痛的重要微创介入技术。

鞘内药物输注是通过微创手术,将一根细导管植入患者脊髓蛛网膜下腔,另一端连接埋于腹壁皮下的可编程注药泵。药物通过泵体直接输送至脑脊液中,绕过了口服或静脉给药需经消化道吸收、血液循环的漫长路径,以“靶向打击”的方式阻断疼痛信号向大脑的传递。

△图片来源于网络

其优势在于可安全有效的减轻癌性疼痛,降低全身阿片类药物毒性,同时还可使患者精神状态、躯体功能、生活质量及预期生存周期得到相应改善。

1、口服镇痛药物不能耐受或不良反应限制了剂量的进一步增加 ,患者寻求其他给药途径,并自愿接受IDDS治疗;

2、尽管采取了最优化的全身药物治疗,但仍有中度以上的疼痛 ;

3、静息痛和活动痛之间存在显著差异,如病理性骨折、神经丛受累、盆腔癌痛综合征等;

4、局部或区域性疼痛,需要大剂量阿片类药物才能达到镇痛效果,如晚期癌症神经根性躯体和肢体痛、下肢缺血痛等 ;

5、对IDDS反映良好的情况(如胰腺癌,早、中期癌症患者),且患者主动或自愿选择IDDS 治疗。

商健彪 教授

副主任医师

医学博士

原第一军医大学(现南方医科大学)南方医院介入放射学博士,现任广州复大肿瘤医院副院长。从事介入治疗 30 余年,先后任职于中国人民解放军沈阳军区总医院肿瘤中心、广州医科大学附属第一医院、暨南大学附属六院江门五邑中医院等,拥有丰富的肿瘤治疗临床经验。

推崇并践行肿瘤“个体化”治疗理念。擅长多种良恶性肿瘤介入诊疗,尤其擅长肝脏介入治疗。熟练掌握 TIPS 四级手术,善于融合运用微创介入、放疗、化疗、靶向治疗及免疫治疗等多种手段进行肿瘤综合治疗。累计完成介入手术近万例,放射性粒子植入及射频消融手术近千例。至今发表论文 30 余篇,参编学术专著 1 部,参与省部级课题 3 项。

历任广东省医学会介入治疗分会委员、广东省医师协会介入治疗分会委员、广东省中西医结合学会肿瘤介入治疗专业委员会副主委、广东省中西医结合学会肿瘤免疫专业委员会副主委、江门市肿瘤学会副主委、世界臭氧协会中国分会常务理事等。